眠れないのは女性ホルモンが影響している?妊娠から更年期まで、女性ホルモンと睡眠の関係を解説

Sep 10, 2025 / COLUMN

Sep 10, 2025 Updated

「月経前は眠りが浅くなる」「妊娠中は異常に眠い」「更年期に入ってから眠れなくなった」など、年齢を重ねるなかで睡眠の変化に悩む女性は少なくないはず。その背景には睡眠と女性ホルモンとの密接な関係が存在しています。

今回は女性の健康課題解決に特化した『フェムテックプロジェクト』を担当するなど、睡眠の専門家であるパラマウントベッド・大槻朋子さんの解説をもとに、女性ホルモンと睡眠の関係について詳しく紹介します。

睡眠は『生体リズム』を整えるペースメーカー

女性ホルモンと睡眠は体内の『生体リズム』と呼ばれる仕組みによって調整されています。諸説によると人間の体内には約300個もの生体リズムが存在し、自律神経の動きや排便のタイミングなど、さまざまな生理機能は生体リズムによって制御されているのです。

これらの生体リズムは歯車のように複雑に噛み合っており、どこか1つのリズムが崩れると全体に影響を及ぼします。逆に言えば、どこか1つのリズムを整えることで、全体のバランスを取り戻すことも可能です。

とくに睡眠は生体リズムの中でペースメーカー的な役割を果たしています。女性ホルモンは意識的にコントロールできませんが、睡眠は起床時間や就寝時間を調整することで、ある程度能動的にリズムを作ることができるからです。

現に寝る時間や起床時間を意識し睡眠リズムをしっかり整えることで、月経前症候群(PMS)や月経関連の不調が軽減したという研究結果も報告されています。

睡眠に与える2つの女性ホルモン

女性ホルモンには主に『プロゲステロン』『エストロゲン』の2つがあり、それぞれが睡眠に異なる影響を与えています。

プロゲステロンは深い睡眠を促進する作用があります。一方、エストロゲンはセロトニンやメラトニンの分泌に関与し、睡眠のリズムを調整する役割を担っています。

どちらも睡眠には重要な役割を果たしますが、それぞれが持つ特性が異なるため、月経周期や人生の各段階でこれらのホルモンバランスが変化することで、睡眠の質や量に大きな影響を与えるのです。

月経周期と睡眠の変化

月経前の『黄体期』は眠りに入るために必要な深部体温の低下が起こりにくくなります。深部体温とは体の内部の温度のことで、この温度が下がることで私たちは自然な眠気を感じるようになります。しかし高温期では体温が下がりにくいため、眠りが浅くなりがちです。

そして月経直前になるとプロゲステロンが急激に減少します。プロゲステロンには深い睡眠を促進する作用があるため、この急激な減少により睡眠の質がさらに低下しやすくなります。

そんなときに大槻さんがおすすめするのは自分の月経周期と睡眠の質を記録すること。この時期の睡眠の変化は個人差がありますが、日々の変化を記録することである程度のパターンを把握できるでしょう。

妊娠期の睡眠変化

妊娠初期はプロゲステロンが大幅に増加するため、非常に強い眠気を感じるようになります。「どんなに寝ても寝足りない」「いつも以上に眠ってしまう」という経験談をよく聞きますが、これは妊娠のメカニズムによる自然な反応です。

仕事や家事で忙しい時期でも、この時期はできるだけ体を休めることが大切。無理をせず、十分な睡眠を取るよう心がけましょう。

妊娠後期になると物理的な要因で睡眠の質が低下します。お腹が大きくなることで寝返りが打ちにくくなったり、膀胱が圧迫されて頻繁にトイレに行きたくなったりするため、中途覚醒が増加するのです。

妊娠後期の睡眠障害は妊娠の進行に伴う自然な現象ですが、眠りやすい環境を整える工夫をすることで、少しでも質の良い睡眠を確保できます。

また産後は女性ホルモンが急激に減少し、同時に新生児の授乳などで生活リズムが大きく変化。生まれたばかりの赤ちゃんは昼夜のリズムがまだ確立されていないため、昼夜を問わず授乳が必要になります。

この時期の睡眠不足は産後うつのリスクとも深く関係しているため、パートナーや家族と協力して、日中の仮眠を取ったり、リビングにベッドや布団を設置したりするなど、できるだけ眠りやすい環境を整えることが重要です。

更年期の睡眠問題

更年期は女性の睡眠にとって影響が大きい時期の1つです。エストロゲンが大幅に減少し、その変化が不規則に乱高下するため、さまざまな睡眠障害が現れます。入眠困難や中途覚醒、早朝覚醒などーー。個人差はありますが、ほとんどの女性が何らかの睡眠の変化を経験すると考えられています。

更年期特有の症状である『ホットフラッシュ』(ほてりや発汗が起こる症状)も、睡眠を直接的に妨害する要因。急激な体温変化や発汗により、夜間に何度も目が覚めてしまうケースが多く見られてしまうのです。

また更年期には『睡眠時無呼吸症候群』にも注意が必要。「体の大きな男性に多い病気」というイメージを持つ方が多いかもしれないですが、更年期の女性にも睡眠時無呼吸症候群や低呼吸のリスクが高まることが知られています。

更年期障害の睡眠時無呼吸症候群は体型の問題ではなく、エストロゲンの減少によって筋肉量が低下したり、女性ホルモンが持っていた呼吸を促進する作用がなくなったりすることが原因となるケースが多いです。

睡眠時無呼吸症候群は見過ごされがちですが、重大な健康問題につながる可能性があります。いびきをかくようになった、起きたときに頭痛がするといった症状がある場合は、睡眠外来にて相談することがおすすめでしょう。

自分の睡眠パターンを知る重要性

女性の睡眠は月経周期だけでなく、妊娠、出産、更年期といった人生の各段階で大きく変化します。まずは自分が今どの段階にいるのかを把握し、その時期に特有の睡眠課題を理解することが大切です。

現時点で気をつけるべき健康課題だけでなく5年後、10年後に迎える可能性のある変化についても知識を持っておくことで、適切な準備や対策を講じることができるでしょう。

自分の睡眠パターンを記録し、月経周期や人生の段階に応じた変化を理解することで、より良い睡眠、そしてより健康的な生活を送ることができるはずです。

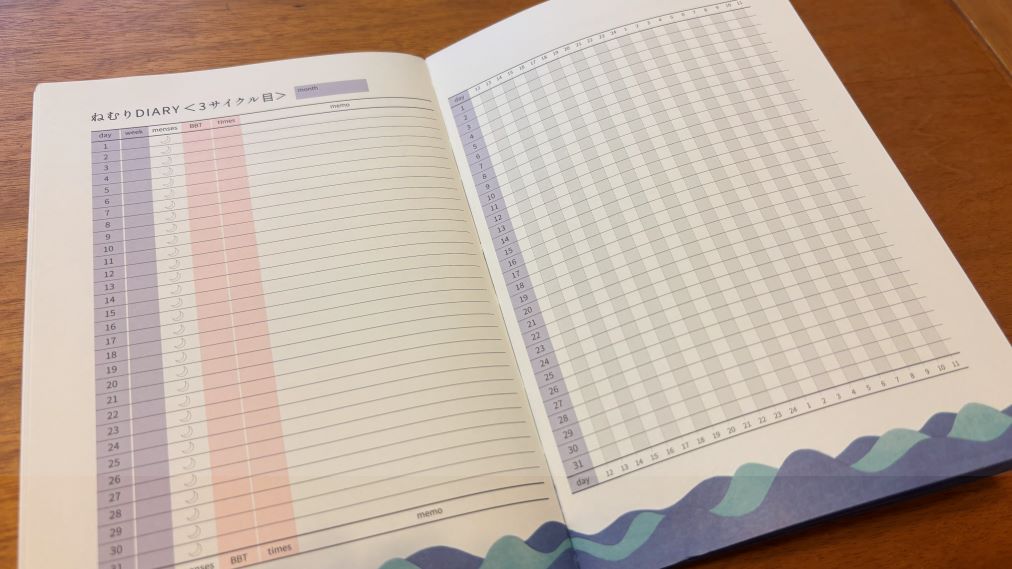

大槻さんがおすすめするのはヘルスケアダイアリー「90日 わたしをみつめるねむりDIARY」(パラマウントベッド株式会社)。

紙面では自分の睡眠をチェックできる項目が記されているほか、前述した睡眠・女性ホルモンの変化についてもまとめられています。手軽に始めることができる、自身の健康を見直すことのできるヘルスダイアリーです。「さっそく自分の睡眠を見直したい」と思った方はぜひチェックしてみてください。

詳細情報

「90日 わたしをみつめるねむりDIARY」

・価格:¥880(税込)

・サイズ:四六判(縦188mm×横130mm×5mm)48ページ

・重量:91g

・素材:手帳用上質紙(スリーブ素材:紙)

【動画からご覧の方はこちら】

あわせて読みたい